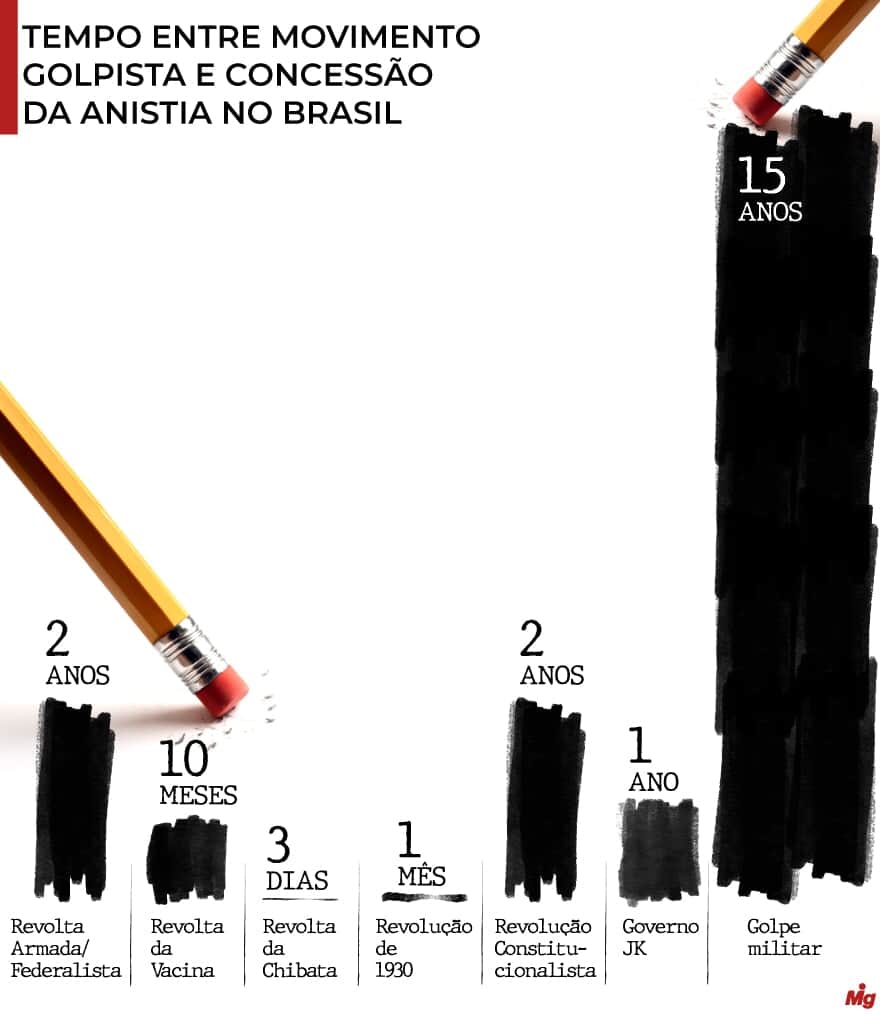

Anistias no Brasil demoraram, em média, 2 anos para serem concedidas

Instituto foi utilizado no país como ferramenta para estabilização política.

Da Redação

quarta-feira, 2 de abril de 2025

Atualizado às 07:04

Ao longo da história republicana, o Brasil recorreu reiteradamente ao instituto da anistia como resposta a períodos de ruptura institucional. Ainda sob a vigência da Constituição de 1824, reconhecia-se a anistia como prerrogativa do Imperador, o que evidencia a tradição desse mecanismo no ordenamento jurídico nacional.

Desde a Proclamação da República, observa-se que as anistias brasileiras costumam ser promulgadas, em média, dois anos após os levantes. Essa média, contudo, oscila conforme o contexto histórico e o grau de repressão exercido durante o conflito.

Durante a ditadura militar (1964-1979), por exemplo, o intervalo entre os atos de repressão e a edição da anistia foi de aproximadamente 15 anos, elevando significativamente a média histórica.

Em contrapartida, em momentos de transição democrática ou de instabilidade institucional aguda, a concessão da anistia costuma ocorrer de forma mais célere, funcionando como estratégia de pacificação e recomposição da ordem constitucional.

A tabela utilizada como base para o levantamento a seguir foi elaborada por Ann M. Schneider no livro "Amnesty in Brazil: Recompense after Repression, 1895-2010", e reúne mais de 50 concessões reconhecidas, incluindo leis Federais e estaduais.

A principal fonte da autora foi o documento "Anistia: Legislação Brasileira, 1822-1979", organizado pela Câmara dos Deputados, e a obra "Um acerto de contas com o futuro: a anistia e suas consequências", de Glenda Mezarobba.

Para fins de análise, foram selecionados os casos mais relevantes, que refletem os principais momentos históricos de concessão de anistias no país.

Durante a Revolta da Armada e a Revolução Federalista (1893-1895), confrontos armados liderados por opositores de Floriano Peixoto e federalistas do Sul ameaçaram a estabilidade da jovem República.

Para pôr fim aos conflitos, foi editado o decreto 310, de 21 de outubro de 1895, concedendo anistia aos envolvidos.

A medida, no entanto, impunha sanções veladas, como bloqueio de promoções e perda de funções. Rui Barbosa a criticou duramente, classificando-a como "anistia inversa".

Revolta da Armada e Revolução Federalista

Logo após a Proclamação da República, a jovem ordem institucional enfrentou sérias ameaças, como a Revolta da Armada (1893-1894) e a Revolução Federalista no Sul do país. Ambas expressavam a insatisfação de setores militares e civis com o novo regime.

O decreto 310/1895 concedeu anistia geral aos envolvidos, buscando encerrar o ciclo de violência e estabilizar o governo republicano.

Revolta da Vacina (1904)

A população do Rio de Janeiro reagiu com fúria à imposição da vacinação obrigatória, medida sanitária conduzida por Oswaldo Cruz.

A revolta refletia também a repressão policial e os processos autoritários de modernização urbana. O governo respondeu com repressão, mas logo promulgou o decreto 1.373/1905, concedendo anistia aos participantes como forma de restabelecer a normalidade.

Revolta da Chibata (1910)

Marinheiros negros e pobres se rebelaram contra os castigos físicos ainda em vigor na Marinha.

Liderada por João Cândido, a revolta chocou a elite militar, mas teve suas reivindicações inicialmente atendidas. O decreto 2.280, publicado apenas três dias após o levante, anistiou os insurgentes - embora muitos deles tenham sido posteriormente perseguidos.

Revolução de 1930

A ruptura institucional que levou Getúlio Vargas ao poder se concretizou sem uma Constituição ou eleição direta.

Para consolidar o novo regime, foi promulgado o decreto 19.395, ainda em 1930, anistiando os envolvidos na revolução. O gesto buscava pacificar o ambiente político e legitimar o novo governo.

Revolução Constitucionalista de 1932

São Paulo se insurgiu contra o governo Vargas em defesa da Constituição e da autonomia federativa. Derrotado militarmente, o estado teve seus líderes punidos.

Dois anos depois, o decreto 24.297 concedeu anistia aos revoltosos, em meio ao processo de convocação da Assembleia Constituinte que daria origem à Constituição de 1934.

A nova Carta, promulgada após intensa pressão social, previa em seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias uma ampla anistia para crimes políticos cometidos até então. A medida simbolizou o início de uma fase de institucionalidade democrática e representou um marco de reconciliação política.

Fim do Estado Novo (1945)

Com a deposição de Vargas, foi editado o decreto-lei 7.943/1945, anistiando opositores e perseguidos do Estado Novo.

A medida fazia parte do processo de redemocratização e abertura ao pluripartidarismo, em preparação para as eleições gerais daquele ano.

Posse de Juscelino Kubitschek (1956)

Após vencer as eleições, JK teve sua posse ameaçada por setores militares. Posteriormente, o Congresso editou o decreto-legislativo 22/1956, anistiando envolvidos em tentativas de golpe e reforçando a normalidade constitucional diante das turbulências do período.

Crise após a renúncia de Jânio Quadros (1961)

A tentativa de impedir a posse de João Goulart gerou grande instabilidade.

O decreto-legislativo 18/1961 concedeu anistia a crimes políticos praticados entre 1934 e 1961, buscando amortecer os efeitos da crise e viabilizar uma solução de compromisso: a adoção do parlamentarismo.

Ditadura Militar (1964-1985)

A mais emblemática das anistias brasileiras foi a promulgada pela lei 6.683, de 1979, em meio à chamada "abertura lenta e gradual" do regime.

Ela anistiou presos políticos, exilados e também os agentes do Estado envolvidos em tortura, assassinatos e outras graves violações de direitos humanos.

A abrangência da anistia ainda hoje gera controvérsias: para críticos, tratou-se de um "acordo de silêncio" que impediu a responsabilização dos autores de crimes contra a humanidade.

"Autogolpe"

No dia 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, na tentativa de impedir a posse do novo presidente eleito.

O STF vem julgando e condenando os envolvidos por crimes contra o Estado Democrático de Direito. No último dia 26, o STF recebeu denúncia e tornou réus o ex-presidente e outras sete pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado.

Em paralelo, segundo o site Congresso em Foco, o Congresso Nacional tem mais de 10 projetos de anistia a atores do 8 de janeiro protocolados.

Desde o início das discussões na Câmara, há resistência à inclusão do ex-presidente nas propostas de perdão. As iniciativas com maior aceitação entre os parlamentares são aquelas que miram exclusivamente os manifestantes presos, seja por envolvimento direto nos ataques, seja pela participação em acampamentos em frente a quartéis, reflexo da discordância sobre a severidade das penas aplicadas.

Além disso, o desfecho desses projetos também depende do presidente Lula. Como todos tramitam na forma de lei ordinária, precisam passar por sanção ou veto presidencial.

Caso Lula vete a proposta, caberá ao Congresso mobilizar apoio suficiente para derrubar a decisão, o que exigirá forte articulação política. Mesmo entre os defensores da anistia, há o reconhecimento de que o tema enfrentará muitos obstáculos e deverá chegar ao STF - instância que, em caso de aprovação, seria diretamente confrontada pela medida.