CTB completa 28 anos; confira a evolução das leis de trânsito no país

Código é marcado por décadas de transformações em segurança, educação e prevenção.

Da Redação

terça-feira, 23 de setembro de 2025

Atualizado às 14:35

Nesta terça-feira, 23, o CTB (lei 9.503/97) completa 28 anos de vigência. Em vigor desde 1998, a lei transformou a forma como o país organiza a circulação de veículos e pessoas, estabelecendo regras sobre a formação de condutores, normas de trânsito, fiscalização e penalidades.

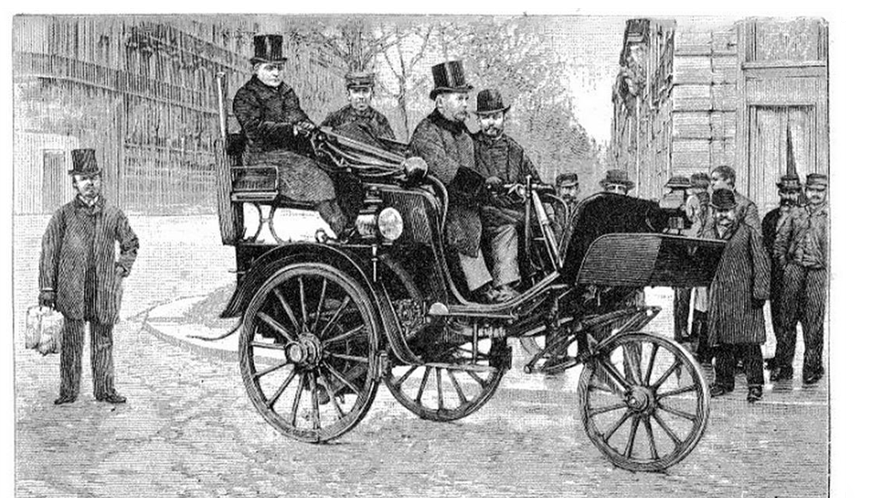

O primeiro acidente

Em 1897, o Rio de Janeiro começava a se habituar à modernidade com a chegada dos primeiros automóveis, importados por famílias da elite. Nesse mesmo ano, registrou-se o primeiro acidente de trânsito do país: a colisão de um carro com uma árvore.

O veículo em questão era um triciclo a vapor Serpollet, pertencente ao jornalista José do Patrocínio. Conduzido pelo escritor Olavo Bilac, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, o automóvel inaugurou a história dos acidentes de trânsito no Brasil.

Na época, os veículos ainda disputavam espaço com bondes puxados a burro, carroças de abastecimento e transeuntes.

O acidente estampou jornais e revelou, já naquele fim de século XIX, a necessidade de regras específicas para organizar o convívio entre diferentes meios de transporte.

Histórico legislativo

A primeira resposta legislativa viria décadas depois, em 1941, com o primeiro Código Nacional de Trânsito (2.994/41), que disciplinava desde a circulação de automóveis até o uso de bondes, carroças e veículos de tração animal.

Esse marco regulatório trouxe inovações importantes para a época. Estabeleceu que a circulação de veículos automotores de qualquer natureza deveria ocorrer em todas as vias terrestres abertas ao público e definiu que a mão de direção seria sempre pelo lado direito das vias. Também determinou que a velocidade dos veículos deveria se adequar às condições de circulação e ao local em que transitassem.

O código ainda instituiu a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação, previu o registro e emplacamento dos veículos após vistoria e pagamento de taxas e criou o Conselho Nacional de Trânsito, sediado no Distrito Federal e subordinado diretamente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

Além disso, regulamentou a instalação de sinais de advertência, direção e informação ao longo das vias públicas. Determinou que calçadas, ruas e rodovias fossem destinadas prioritariamente à circulação, restringindo o estacionamento, e estabeleceu que as multas seriam aplicadas em dobro quando a infração resultasse em acidente.

Já em 1966, o país ganhou o segundo Código Nacional de Trânsito (5.108/66), que modernizou as regras para acompanhar a expansão das rodovias e do número de veículos em circulação.

Entre as principais disposições, o texto determinou que ruas, avenidas, logradouros, rodovias, caminhos e passagens de domínio público seriam oficialmente reconhecidos como vias terrestres. Também autorizou a criação de Conselhos Territoriais de Trânsito, com composição e atribuições semelhantes às dos Conselhos Estaduais, mas adaptados às peculiaridades de cada região.

Ainda, o código disciplinou as provas desportivas em vias públicas, que só poderiam ocorrer mediante licença da autoridade de trânsito, e reforçou a obrigatoriedade da sinalização destinada a condutores e pedestres.

Outro ponto importante foi a permissão para estacionamentos especiais devidamente justificados, bem como a proibição do uso de publicidade em rodovias quando pudesse distrair motoristas ou comprometer a segurança viária.

Em matéria de habilitação, vedou a concessão de categorias profissionais a liberados condicionais condenados por crimes contra os costumes ou o patrimônio. Também determinou que os exames de sanidade física e mental passariam a ter caráter eliminatório, devendo ser renovados a cada quatro anos para motoristas em geral, e a cada dois anos para aqueles com mais de sessenta anos.

Apesar dos avanços, já nos anos 1990 o texto era considerado insuficiente diante do crescimento acelerado da frota de veículos e do aumento dos índices de acidentes.

O nascimento do CTB

O Código de Trânsito Brasileiro como conhecemos hoje, instituído pela lei 9.503/97, entrou em vigor em janeiro de 1998 como um marco regulatório para a mobilidade no país.

Diferente dos códigos anteriores, ele reuniu em um único diploma legal não apenas as normas de circulação, mas também princípios de segurança viária, educação para o trânsito e responsabilidade social.

Além de organizar regras sobre a formação e habilitação de condutores, o CTB disciplinou a fiscalização, instituiu sanções mais rigorosas e criou instrumentos voltados à prevenção de acidentes, como a obrigatoriedade do cinto de segurança, limites de velocidade mais claros e a padronização nacional da sinalização.

Outro aspecto fundamental foi a ênfase dada à educação no trânsito, com previsão de campanhas permanentes e inclusão do tema nos currículos escolares, reconhecendo o trânsito como espaço de convivência coletiva.

Desde então, o código passou a ser atualizado periodicamente, acompanhando as mudanças sociais, tecnológicas e de comportamento que impactam a mobilidade urbana e rodoviária. Veja algumas alterações:

- Avaliação psicológica (lei 9.602/98 e lei 10.350/01): O código passou a exigir a avaliação psicológica preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental para a primeira habilitação. Em 2001, a exigência foi estendida à renovação da CNH para condutores que exercem atividade remunerada com veículo;

- Lei seca (lei 11.705/08 e lei 12.760/12): A lei seca proibiu qualquer concentração de álcool no organismo do motorista. Em 2012, o endurecimento das regras trouxe aumento do valor das multas e maior tempo de suspensão do direito de dirigir;

- Regulamentação de transporte por motos (lei 12.009/09): O código ganhou um capítulo específico para a atividade, estabelecendo inspeção semestral dos veículos, uso de equipamentos obrigatórios de segurança e outras condições;

- Exame toxicológico (lei 13.103/2015 e lei 13.281/2016): Passou a ser exigido para obtenção e renovação da CNH nas categorias C, D e E. Apesar de polêmica, a medida foi incorporada definitivamente ao CTB;

- Recusa ao etilômetro (lei 13.281/2016): A norma pacificou a aplicação de penalidades a motoristas que se recusam a fazer o teste que permite identificar a influência de álcool, equiparando a recusa à infração de dirigir sob efeito de álcool;

- Documento digital (lei 14.071/2020): Instituiu a possibilidade de emissão do CRLV-e e, posteriormente, do CRV digital, extinguindo gradualmente a necessidade do documento em papel;

- Validade da CNH (lei 14.071/2020): Ampliou para até dez anos a validade da habilitação de motoristas com menos de 50 anos, fixando prazos menores para faixas etárias superiores, como de cinco anos para motoristas entre 50 e 69 anos, e três anos para os maiores de 70;

- Aumento da pontuação (lei 14.071/2020): Flexibilizou o limite de pontos para suspensão do direito de dirigir, estabelecendo gradações conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas no período de 12 meses;

- Idade para garupa (14.071/20): Aumentou de sete para 10 anos a idade mínima para transportar crianças na garupa, sendo considerada uma infração gravíssima;

- Notificação eletrônica (lei 13.281/2016 e lei 14.440/2022): Foi permitido que condutores optassem por receber notificações em meio eletrônico. Além disso, ao reconhecer a infração pelo sistema, o motorista pode obter desconto de até 40% no pagamento da multa.

Em 2025, o CTB passa a contar com mudanças que refletem preocupações sociais e de segurança. A principal delas é a CNH Social, criada pela lei 15.153/2025, que permite a utilização dos recursos arrecadados com multas para custear a formação de condutores de baixa renda.

A iniciativa busca ampliar o acesso à habilitação e garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade possam se qualificar e dirigir dentro da legalidade.

28 anos

O CTB chega aos 28 anos como um marco regulatório essencial para a mobilidade no país.

As sucessivas alterações ao longo do tempo mostram como o trânsito deixou de ser apenas uma questão de circulação de veículos para se tornar um espaço de cidadania, convivência e responsabilidade coletiva.

De um lado, ele representa a evolução de décadas de convivência entre veículos, pedestres e diferentes meios de transporte, de outro, é um organismo vivo, que se adapta às novas demandas sociais, tecnológicas e de segurança.