STF endureceu a admissão de amici curiae? Média é a menor da década

Supremo parece privilegiar qualidade e representatividade dos "amigos", em detrimento da quantidade.

Da Redação

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Atualizado às 10:28

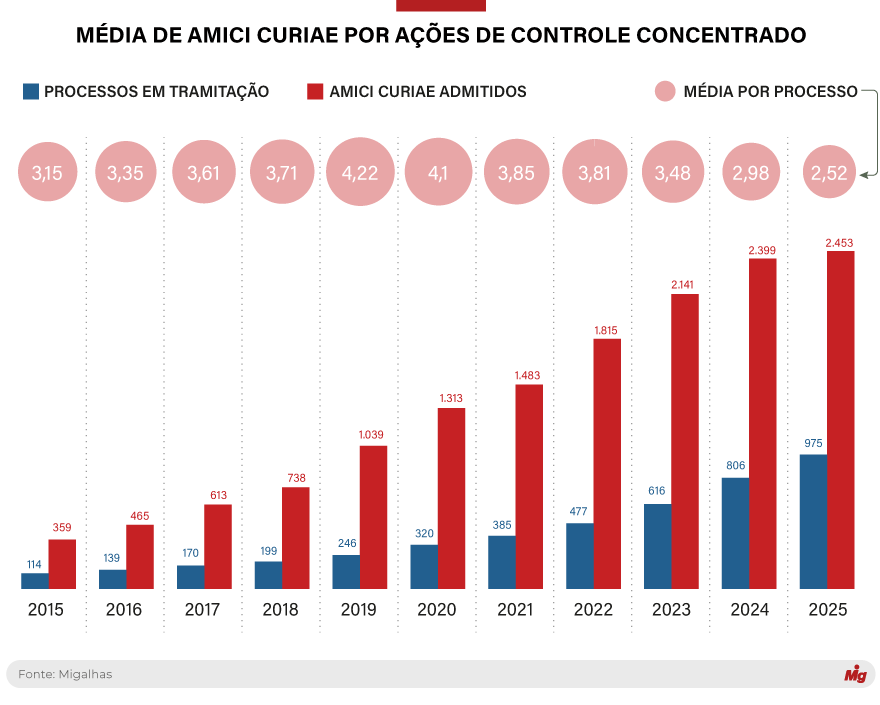

A média de admissão de amici curiae em ações de controle concentrado no STF (as conhecidas ADIn, ADPF, ADO e ADC) atingiu, em 2025, o menor patamar dos últimos dez anos.

Em 2015, a média era de 3,15 amigos da Corte por processo, chegando a 4,22 em 2019.

Neste ano, contudo, o índice caiu para 2,52, mesmo com o aumento do número absoluto de ações de controle concentrado desde 2015.

Qual a razão dessa redução? Uma hipótese é a adoção de um crivo mais rigoroso pelos ministros no momento de admitir pedidos de participação nas ações de controle.

Veja os números:

Manifestações recentes de dois ministros do Supremo reforçam essa interpretação.

Em outubro, durante audiência pública, ministro Gilmar Mendes ressaltou a necessidade de aperfeiçoar a atuação do amigo da Corte, diferenciando-a do que chamou de amicus partis - o "amigo da parte".

Veja o momento:

O decano da Corte não é o único a se posicionar desta maneira. Em mais de uma oportunidade, ministro Luiz Fux externou preocupação semelhante.

Em junho de 2024, durante julgamento sobre isenções fiscais para agrotóxicos, classificou como "uso promíscuo e vulgar" a multiplicação de amicus curiae sem efetivo valor técnico para o processo.

"O amicus curiae deve trazer conhecimentos interdisciplinares, e não apenas repetir argumentos jurídicos já apresentados pelos advogados", afirmou.

Fux também observou que, em contextos onde o Supremo realiza audiências públicas, a atuação desses colaboradores seria, em parte, redundante.

"Onde funciona amicus curiae, não há necessidade de audiência pública; e onde há audiência pública, não há necessidade de amicus curiae."

Relembre:

Em fevereiro de 2025, o ministro voltou ao tema, alertando que o amicus curiae tem, na prática, participado ativamente do contraditório e do devido processo legal - o que o tornaria, por vezes, sujeito à coisa julgada.

Para S. Exa., essa transformação desvirtua a natureza original da figura, concebida para subsidiar o debate constitucional, e não para atuar como parte.

Confira:

O que é o amicus curiae?

A expressão "amicus curiae" vem do latim e significa "amigo da Corte". No direito comparado, refere-se ao terceiro que, sem ser parte no processo, é admitido para oferecer subsídios técnicos, científicos ou sociais relevantes à decisão judicial.

Segundo o ministro aposentado do STJ, Adhemar Ferreira Maciel, o instituto tem "matiz democrático, uma vez que permite, tirando um ou outro caso de nítido interesse particular, que terceiros penetrem no mundo fechado e subjetivo do processo para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar toda a sociedade".

Inspirada na tradição anglo-americana, marcada pelo judge-made law e pela influência dos precedentes, a figura foi incorporada ao ordenamento brasileiro pela lei 9.868/99, que regula a ADIn - ação direta de inconstitucionalidade e a ADC - ação declaratória de constitucionalidade e pela lei 9.882/99, que trata da ADPF - arguição de descumprimento de preceito fundamental.

O CPC de 2015, no art. 138, consolidou o instituto como instrumento de participação democrática e colaborativa.

Com o tempo, o instituto passou a ser admitido também em outros procedimentos, como o de repercussão geral e em audiências públicas, tornando-se elemento essencial do processo constitucional participativo.

Essa leitura está em sintonia com a teoria da "sociedade aberta dos intérpretes da Constituição", de Peter Häberle, segundo a qual a interpretação constitucional deve incluir múltiplos sujeitos, não apenas juízes e partes, de modo a refletir a complexidade da sociedade democrática.

Atualmente, os requisitos para admitir o amicus curiae são quatro: representatividade, autoridade, relevância e interesse jurídico.

Isso significa que quem pede para participar deve representar um grupo ou entidade legítima, ter conhecimento reconhecido sobre o tema, tratar de assunto de interesse público que vá além das partes envolvidas e, por fim, contribuir de forma útil para o julgamento, ajudando o tribunal a decidir com mais clareza e justiça.

Amigo da parte?

Pesquisa conduzida pela jurista Débora Costa Ferreira, publicada na Revista Teoria Jurídica Contemporânea (UFRJ, 2020), sob o título "Amizade seletiva: análise estratégica da atuação do amicus curiae no STF", criticou a seletividade do Supremo na admissão dos amici curiae.

Com base em dados de ações de controle concentrado julgadas entre 1990 e 2017, a autora verificou que o Supremo não trata todos os amigos da Corte da mesma forma.

O estudo demonstrou que o tribunal tende a citar, na decisões, com mais frequência, os amici ligados à sociedade civil, por contribuírem para o fortalecimento de sua imagem pública e legitimidade social, mas é mais influenciado pelos amici governamentais, que possuem maior poder de barganha institucional e credibilidade técnica.

Já os amici de natureza corporativa (associações empresariais e entidades de classe) raramante impactam o resultado dos julgamentos, servindo apenas para reforçar a aparência de pluralidade.

A autora conclui que, sem critérios objetivos de admissibilidade e transparência, o STF faz um uso estratégico do instituto, selecionando "amigos" conforme o benefício político ou informacional que cada um oferece.

Ferreira propõe que o Supremo estabeleça regras mais claras, como exigir que o interessado declare sua posição, seu interesse e eventual patrocínio, de modo a distinguir o verdadeiro amicus curiae daquele que atua como "amicus partis", isto é, amigo da parte.

Na prática, a pesquisa confirma a percepção crescente entre ministros de que parte dos colaboradores do tribunal deixou de ser técnico para ser estratégico, o que explicaria o endurecimento recente nos filtros de admissibilidade e a redução expressiva do número de pedidos aceitos.

Nem amigo da Corte, nem amigo da parte

Pesquisa empírica conduzida por Débora Costa Ferreira e pelo atual PGR, Paulo Gustavo Gonet Branco, publicada na Revista de Direito Brasileira, em 2017, analisou a efetividade prática do amicus curiae no STF e revelou um descompasso entre o entusiasmo teórico em torno do instituto e sua influência real sobre as decisões da Corte.

O estudo examinou 120 acórdãos proferidos em ações de controle concentrado entre 1990 e 2015, período em que houve expressivo aumento no número de pedidos de ingresso - de poucos casos na década de 1990 para mais de 600 processos com participação de amici curiae até 2015.

Os resultados, contudo, mostraram que esse crescimento quantitativo não se traduziu em efetividade argumentativa.

Apenas 30% dos votos dos ministros consideraram expressamente os argumentos apresentados pelos amici curiae, enquanto 94% dos relatórios sequer mencionaram suas manifestações.

Para os autores, isso indica que o amicus curiae cumpre uma função mais simbólica do que substantiva, servindo como um selo de legitimidade democrática às decisões, mas influenciando raramente o raciocínio jurídico dos votos.

Entre as possíveis causas apontadas estão a sobrecarga processual do Supremo, o preparo prévio dos votos antes das sessões de julgamento, o que limita o impacto de intervenções externas, e a repetição de argumentos já trazidos pelas partes, que diminui o valor técnico das manifestações.

Diante desse quadro, o estudo propõe uma revisão dos critérios de admissibilidade, de modo que o ingresso de amici curiae se restrinja a entidades com efetiva representatividade, autoridade técnica e utilidade prática para o processo.

Também sugere que os interessados apresentem, já na petição de ingresso, um resumo prévio das teses e dos elementos de convicção que pretendem desenvolver, permitindo ao relator avaliar de forma mais objetiva a relevância da contribuição.

A conclusão central é que, sem aprimoramento nos filtros e na forma de atuação, o amicus curiae arrisca se transformar em uma figura retoricamente democrática, mas processualmente inócua - "nem amigo da Corte, nem amigo da parte".

Essa constatação, feita quase uma década atrás, antecipa a tendência hoje observada no STF de reduzir o número de admissões e qualificar o papel desses terceiros, privilegiando contribuições realmente inovadoras e interdisciplinares ao debate constitucional.

Superação da neutralidade

Em artigo de 2024 publicado no periódico Civil Procedure Review, a pesquisadora Manoela Virmond Munhoz defende que a noção de neutralidade do amicus curiae é um mito histórico e jurídico, incompatível com a função que o instituto passou a desempenhar no processo brasileiro contemporâneo

Segundo a autora, o discurso tradicional, que associa o "amigo da Corte" a um sujeito altruísta e imparcial, dedicado apenas a auxiliar a Justiça, não encontra amparo na realidade.

Em vez disso, a experiência demonstra que o amicus costuma atuar motivado por interesses institucionais, políticos ou sociais legítimos, ainda que não jurídicos no sentido estrito.

Para a autora, no entanto, a constatação não desvirtua o instituto; ao contrário, reforça sua dimensão democrática, ao permitir que múltiplas vozes e perspectivas ingressem no debate constitucional.

Inspirando-se na evolução norte-americana, Munhoz mostra que, nos sistemas de common law, o amicus curiae abandonou há muito a postura de colaborador neutro do juízo para assumir papel representativo de interesses coletivos e difusos, especialmente em causas de impacto social.

Desde a década de 1960, a doutrina estadunidense reconhece o deslocamento "da amizade à advocacia" (from friendship to advocacy), como formulou Samuel Krislov, e a própria Suprema Corte dos EUA, pela Rule 37, passou a exigir apenas transparência sobre a origem e o financiamento das manifestações, e não neutralidade

A autora sustenta que o direito brasileiro deveria seguir lógica semelhante: em vez de exigir neutralidade, deve exigir transparência e representatividade.

O amicus curiae pode defender uma posição específica, inclusive alinhada a uma das partes, desde que o faça de modo claro e responsável, revelando interesses e contribuindo com argumentos técnicos ou sociais relevantes.

O essencial, diz Munhoz, é que essa participação amplie o contraditório e legitime democraticamente os precedentes, evitando a seletividade e o desequilíbrio entre os grupos representados.

Amigo de qualidade

Os dados revelam que o STF parece estar "fechando" as portas para a multiplicação dos amici curiae, mesmo diante do aumento das ações de controle concentrado.

A tendência mostra um movimento de depuração institucional, motivado por uma mudança de percepção dentro da própria Corte sobre o papel desses colaboradores.

As manifestações recentes de Gilmar Mendes e Luiz Fux mostram que o Supremo busca reaproximar o instituto de sua finalidade original, afastando a figura do amicus partis, o "amigo da parte" travestido de técnico.

Essa crítica encontra eco na literatura acadêmica. Juntas, as análises ajudam a compreender o cenário atual: o STF não rejeita o diálogo social, mas exige um diálogo qualificado.

O "amigo da Corte" que se limita a repetir teses, agir por conveniência ou disfarçar interesses deixa de cumprir o papel democrático que justificou sua criação.

A redução das admissões, portanto, não é simples retração participativa, é um sinal de amadurecimento de um modelo que busca preservar sua credibilidade, filtrando a retórica da participação para valorizar contribuições realmente técnicas, plurais e relevantes ao processo constitucional.

---

Referências

FERREIRA, Débora Costa. Amizade seletiva: análise estratégica da atuação do amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. Revista Teoria Jurídica Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 49-72, 2020.

FERREIRA, Débora Costa; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Amicus curiae em números. Nem amigo da corte, nem amigo da parte?. Revista de Direito Brasileira, v. 16, n. 7, p. 169-185, 2017.

MACIEL, Adhemar Ferreira. Amicus curiae: um instituto democrático. Revista de informação legislativa, v. 38, n. 153, p. 7-10, 2002.

MUNHOZ, Manoela Virmond. Superando-se o mito da neutralidade do amicus curiae no direito brasileiro: reflexões a partir do direito norte-americano. Civil Procedure Review, v. 15, n. 1, p. 119-142, 2024.